今回ご紹介する映画は『僕が跳びはねる理由』です。

本記事では、ネタバレありで『僕が跳びはねる理由』を観た感想・考察、あらすじを解説。

自閉症者の世界の捉え方を映像と音響を駆使して表現した映画で、多くの人に観てほしい作品です!

『僕が跳びはねる理由』作品情報・配信・予告・評価

『僕が跳びはねる理由』監督・スタッフ

(C)2020 The Reason I Jump Limited, Vulcan Productions, Inc., The British Film Institute

ジェリー・ロスウェル監督

手掛けたのは、イギリスのドキュメンタリー監督、ジェリー・ロスウェル。

ドキュメンタリーを多く手掛けてきた監督ですが、映像や音響として自閉症者の世界を視覚的・感覚的に表現する手腕は見事でした。

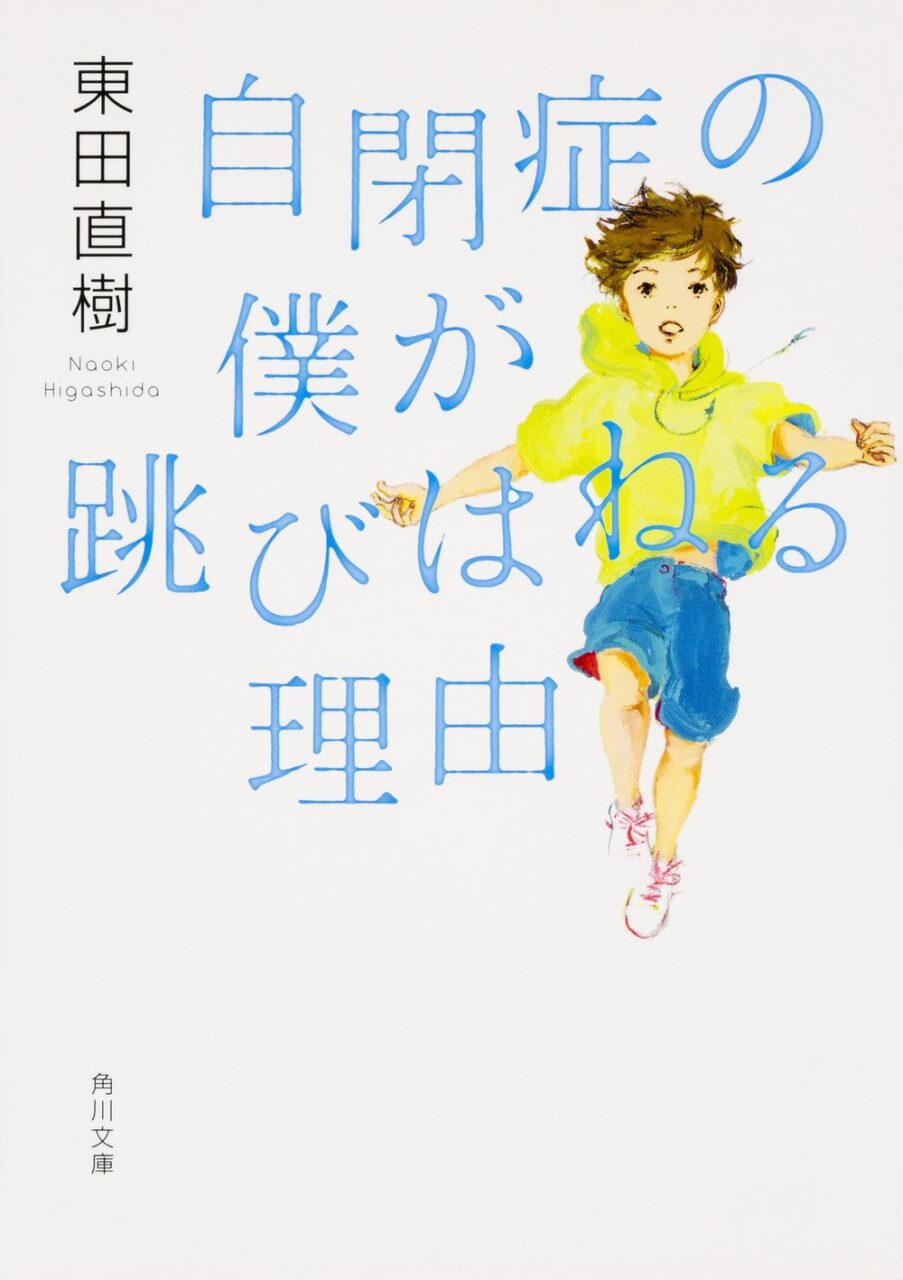

原作:東田直樹『自閉症の僕が跳びはねる理由』

| 自閉症の僕が跳びはねる理由 東田直樹 Amazonで探す |

原作者の東田直樹さんは、1992年生まれで、13歳のときに原作のエッセイを出版しました。映画の公開に合わせて原作本を読み、映画を鑑賞したので、本記事ではその両方について言及していきます。

映画と合わせてぜひ、原作を手にとってみてください!

(C)2020 The Reason I Jump Limited, Vulcan Productions, Inc., The British Film Institute

デイヴィッド・ミッチェル

原作を映画化した作品ですが、原作者の東田直樹さんは登場しません。当事者と家族以外で登場するのは、原作の英語版翻訳者であるデイヴィッド・ミッチェル。

ハリウッドで映画化もされている『クラウド・アトラス』などを執筆したベストセラー作家です。彼が東田直樹さんの原作を引用しながら、著書に登場する言葉をガイドにして進行していきます。

原作本の解説部分もデイヴィッド・ミッチェルが担当しているのですが、東田さんの言葉と彼が英語版翻訳に至ったまでの背景や解説がとても興味深く読むことができました。

ネタバレあり

以下では、映画の結末に関するネタバレに触れています。注意の上、お読みください。

【ネタバレ感想】原作と映画の両方で“知る”

(C)2020 The Reason I Jump Limited, Vulcan Productions, Inc., The British Film Institute

まず、ここまで読んでいただいた方にお願いがあります。

映画の原作である東田直樹さんの著書『自閉症の僕が跳びはねる理由』をまずは読んでみてください。

本作を観ようと思っている方、そして、観たけど原作は読んでいないという方も手にとってみてください。

原作とセットで自閉症の人の世界を知る

本作は、東田直樹さんの著書の言葉をナビゲートにして、自閉症の当事者と家族の姿を映したドキュメンタリーとなっています。

自閉症の人がどんな感情で、どんな考えを持っていて、それがどう行動に影響を与えているのかを映しています。

この部分に関しては、原作の東田直樹さんの著書が非常に克明に記されているので、まずは読んでみてほしいのです。

そして、視覚や聴覚としてそれを補う意味で映画を観ることで、自閉症の人たちがどのように世界を捉えてるのかを感覚的に捉えることができます。

部分から全体へ

(C)2020 The Reason I Jump Limited, Vulcan Productions, Inc., The British Film Institute

自閉症の人は物事を捉える上で、まず「部分」から飛び込んでくるといいます。

著書でもその話は印象的で、頭で想像はしていたのですが、映画として映像を観るとハッキリとイメージすることができます。

そのため、あらゆるものを接写で映した映像となっていて、人によっては酔ってしまいそうになるほどなのですが、東田さんの言葉を映像として感覚的に捉えることができるのです。

同様に、聴覚=音の観点でも、毛虫が身を寄せ合うときの音や、トランポリンで跳びはねるときの軋む音など、彼らの世界の聞こえ方を“疑似体験”できるようになっています。

「雨が降っている」と理解するまでのプロセスや、線ではなく点での記憶の集まりでたどっている様子など、自閉症者の物事を捉え方が印象的に映されていました。

本作では、世界中の異なる地域の5組の自閉症者たちを映し、彼らと彼らを取り巻く環境を映しています。

そこには、自閉症の歴史が80年に満たないほどの背景などからくる偏見やバイアスが彼らを生きづらい社会にしている事実も伺えました。

【ネタバレ考察】 偏見とアンコンシャス・バイアス

(C)2020 The Reason I Jump Limited, Vulcan Productions, Inc., The British Film Institute

シエラレオネの当事者の話では、自閉症を“悪魔の呪い”のようなものとして忌み嫌われる対象とされている様子が描かれていました。

背景には自閉症への根深い偏見があります。デイヴィッド・ミッチェルの話でも触れられていましたが、コミュニケーションが困難であるために「彼らには創造性がない」などの偏見が存在します。東田直樹さんについても「自分で書いていない」「症状が軽い」といった誤解や偏見があるのも事実です。

ベンとエマ

映画の中で印象的な場面のひとつが、アメリカ、バージニア州アーリントンに暮らすベンとエマのパートです。

幼少期から十数年にわたる関係がある二人は、直接的な言語的コミュニケーションはほとんどありませんが、文字盤を通して意思を伝えることができ、互いを親友と認識しています。

彼らが自分たちの意思で語る言葉一つ一つは、私たちと何ら変わりはありません。彼らの姿を見てもなお、「創造性がない」などと言えるでしょうか。

まずは知ることから

偏見が生まれてしまう背景には、私たちが自閉症の人たちを知らなすぎるのだと痛感します。

彼らの言葉や態度から、勝手に彼らの意思を解釈してしまう。たとえ家族であっても。伝えたいことを伝えることができないもどかしさは計り知れません。

僕たちは、自分の体さえ自分の思い通りにならなくて、じっとしていることも、言われた通りに動くこともできず、まるで不良品のロボットを運転しているようなものです。

東田直樹『自閉症の僕が跳びはねる理由』より

映画は自閉症の人の世界を感覚的に「疑似体験」できる構造になっています。しかし、本作を観たことで「自閉症の人の世界を理解した」と思うのは違います。

イギリスの青年、ジョスの父親は「自分たちがいなくなったら不安で…」と涙ながらに語りました。

親がいなくなった後の社会に息子が生きられるのか、これは決して他人事ではありません。ジョスや当事者の方が安心して暮らせるような社会にするために、私たちの一歩が大切なのです。

まとめ

以上、『僕が跳びはねる理由』をご紹介しました。

本作をきっかけに、私は自閉症についてあまりにも知らないことが多すぎると痛感させられました。繰り返しになりますが、まずは原作者の東田直樹さんのエッセイを手にとってみてください。

東田直樹さんを追ったNHKのドキュメンタリーもあわせて観てみることをおすすめします。

そして、それをきっかけにして自閉症について調べてみてください。

私は原作本や映画をきっかけにして「ファシリテイテッド・コミュニケーション(FC)」という言葉を知りました。

ファシリテイテッド・コミュニケーションとは、意志疎通することが困難な人のために、意志表出を援助する「促進されたコミュニケーション」のこと。例えば、文字盤やタイピング装置の際に、手足などを「ファシリテーター」が補助する方法があります。

そして実はFCは、学的な妥当性や正当性が立証されておらず、非科学的であるとされています。東田さんの著書やNHKの特集を見る限りでは、彼がFCを利用しているかどうかはわかりませんでした。

FCに関する議論は多くある一方で、立命館大学の望月昭氏は、議論の焦点が「障害者の能力証明」になっていることへの懸念を示しています。まずは、知ることから。