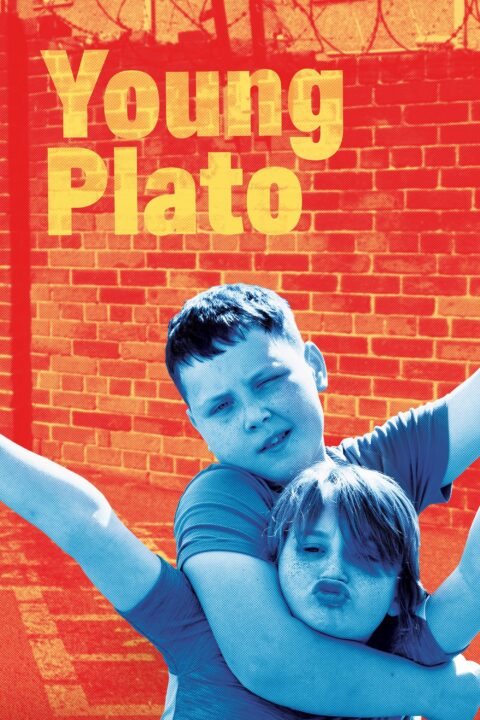

今回ご紹介する映画は『ぼくたちの哲学教室』です。

北アイルランド、ベルファストの男子小学校で行われている哲学の授業を2年間にわたって記録したドキュメンタリー。

本記事では、ドキュメンタリー映画『ぼくたちの哲学教室』を観た感想を書いていきます。

街の歴史と、今を生きる子どもたちに「考える力」を説く校長先生の姿が印象的な作品!

映画『ぼくたちの哲学教室』作品情報と評価・配信サイト

自分の頭で考え、言葉にする

(C)Soilsiú Films, Aisling Productions, Clin d'oeil films, Zadig Productions,MMXXI

ドキュメンタリー映画『ぼくたちの哲学教室』の舞台は、北アイルランドのベルファストにあるホーリークロス男子小学校。ここでは、校長先生が自ら哲学の授業を行っています。

「他人に怒りをぶつけてもいい?」

ボールを持った生徒は自分の意見を発言し、ボールを投げ、ボールを受け取った別の生徒が発言します。ある生徒はホワイトボードに意見をまとめ、その場では多様な意見が飛び交っています。

校長先生は、あくまでファシリテーターとして、生徒たちのどんな意見に対しても耳を傾け、それについて生徒たち自らが考えるように促します。

ベルファストといえば、この地を舞台とした、アカデミー賞脚本賞を受賞した、2021年のケネス・ブラナー監督の半自伝的映画『ベルファスト』が記憶に新しいです。

北アイルランド紛争により、プロテスタントとカトリックの対立が長く続いたベルファストの街。ドローンで撮影された空撮による街並みが美しい一方で、“平和の壁”と呼ばれる有刺鉄線を備えた壁が街を分断しています。

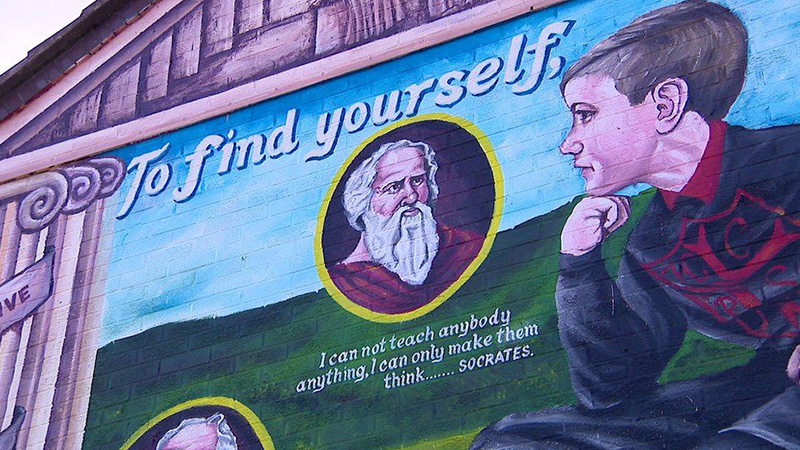

街には至るところに壁画が見られ、そこにはドラッグや暴力などに反対するメッセージが描かれ、街が抱える問題を浮き彫りにする暗い印象すらあります。

そんな中、エルヴィス・プレスリーの名曲『If I Can Dream』を口ずさみながらご機嫌な様子で学校にやってくるのが、ホーリークロス男子小学校の校長、ケヴィン・マカリーヴィー校長先生です。

スキンヘッドで体格もよくて強面な印象のケヴィン校長ですが、優しい笑顔と陽気で気さくに生徒たちに声をかける様子、足元のカラフルな靴下など、いつの間にか校長の人柄やキャラクターに魅了されました。

ケヴィン校長が行う哲学の授業には、教科書を読む様子も鉛筆でガリガリ解く様子もありません。哲学者の名前を上げることもありますが、あくまでも中心は子どもたちが自分の頭で考えて意見を言い合うことなのです。

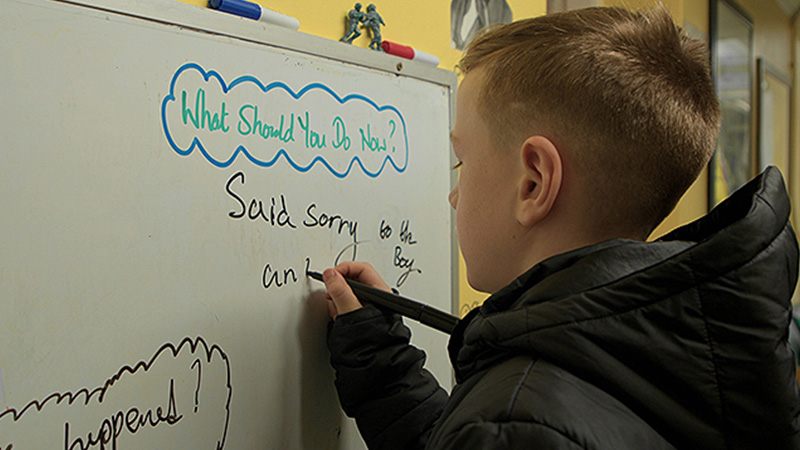

思索の壁

(C)Soilsiú Films, Aisling Productions, Clin d'oeil films, Zadig Productions,MMXXI

ケヴィン校長は、徹底して生徒たちに自分の頭で考えさえ、言葉にすることを求めます。それは、怒りや不安といったマイナス面に対しても同じです。

生徒たちがケンカやトラブルに遭ったり、問題を抱えているときは、「Philosophy Wall(思索の壁)」と呼ばれる場所に連れて行かれます。

「思索の壁」では、生徒たちに自分がなぜその行動をとったのかを文字にして、一歩離れて自分を俯瞰することで感情をコントロールする方法を身に着けさせるのです。

その背景には、暴力が暴力を生んできたベルファストの歴史があります。紛争や恐怖、トラウマは世代を越え、暴力の連鎖は受け継がれてしまうことも少なくありません。

ベルファストの紛争の様子の記録映像が効果的に差し込まれていますが、それらは実際に子どもたちにも見せていて、ただ見せるだけでなく、何を思ったか、なぜそう思ったのかを言語化させるのです。

哲学者セネカが唱えた「怒りをコントロールする10の方法」という授業がありました。ケヴィン校長は、生徒たちにどんなことが挙げられるかを尋ねます。

「相手の気持ちを想像する」「音楽や芸術で気を紛らす」など、生徒たちが挙げた内容は、セネカが提唱した方法とほとんど同じ内容でした。

彼らは小学生にして、哲学者と同じ思考ができているのです。まさに原題の『Young Plato』です。

それは、ケヴィン校長が普段から「思索の壁」で自分の感情と向き合わせ、言語化する大切さを説いていたことの功績の現れなのです。

自らが持つ意志、感情の大切さ

(C)Soilsiú Films, Aisling Productions, Clin d'oeil films, Zadig Productions,MMXXI

「自分が知らないことを、知らないと思っていること」

これは、ソクラテスの「無知の知」としても有名で、映画の中にも登場します。ケヴィン校長は、いろんな議題を投げかけますが、それについてわからないことがあれば「知らない」と手を挙げさせて、自分が知らないと思っていることの大切さを伝えます。

印象的だったのは、ケヴィン校長が生徒役、生徒が親の役割を演じて親子のロールプレイングをする場面。

ケヴィン校長は生徒役として、親にいろんな会話を投げかけています。ケヴィン校長は、親に言われたからといって「なぜ」という疑問を持つことをやめないよう説くのです。

ケヴィン校長は保護者の前で、「話が終わるまで意見を言わない」ように伝えます。それは子どもたちから考える機会を奪ってしまうことになるから。

学校の授業でできることには限界があります。現に、学校ではかつて、自殺をしてしまった生徒や、麻薬売買に関わって退学となった生徒がいることも明かされています。

ケヴィン校長はそれでも対話を、子どもたちに自らが持つ意志や感情の大切さを忘れてはいけないと教えているのです。

パストラルケアと感情を整理すること

(C)Soilsiú Films, Aisling Productions, Clin d'oeil films, Zadig Productions,MMXXI

校長と同じくらい印象的だったのが、ホーリークロス男子小学校でパストラルケアをするジャン・マリー・リールという女性。

彼女がトラブルを抱えた生徒たちと向き合い様子はとても印象的。

「Life is hard(人生は辛いよ)」と口にするアルフィーという少年。彼は糖尿病であること、友達がいないことなど、言えずに蓄積し、ひとりで抱えていた悩みを涙ながらに吐露します。

ジャンは子どもたちが何に悩み、怒り、どんな不安を抱えているかを丁寧に向き合います。子どもたちに自分の言葉で、抱えているものを吐き出させ、それに対してどんなアプローチができるのかを一緒に考え、ユーモアも忘れずに向き合うのです。

アルフィーが心の内を話していると、次第に自慢の妹の話を誇らしげに語る様子に変わっていきます。この場面は、とても微笑ましく、一方で対話することの重要性を痛感する場面でもあります。

連鎖を止める力がある

(C)Soilsiú Films, Aisling Productions, Clin d'oeil films, Zadig Productions,MMXXI

哲学の授業を通して、子どもたちに自分の頭で考えさせ、言葉にして、感情をコントロールする術を身に着けさせる。

『ぼくたちの哲学教室』の中で、ケヴィン校長はこう語ります。

「暴力は暴力を生んでしまう。君たちはそれを止める力がある」

コロナ禍でロックダウンしたとき、子どもたちがSNSやインターネット上で様々な酷いことを言われたことを明かす場面がありました。

現代に生きる子どもたちは日々、危険と隣り合わせとも言えます。SNSやメディアでは、正解のない事柄に対して安易な二項対立が激化し、毎日どこかで炎上しています。

大人である私達ですら、怒りをコントロールすることは難しい。そんな中で、ベルファストという街の歴史を学び、哲学を通した自分の頭で考える力を養ったホーリークロス男子小学校の生徒たちは、彼らの街をより良くする次の世代の担い手として活躍していくことだと思います。

ベルファストには哲学の授業を行う小学校がある。それを象徴する小学校の前に描かれた壁画は、そこで学ぶ生徒たちは、街を照らす希望の光となるでしょう。

ケヴィン校長と、ホーリークロス男子小学校の取り組みに敬意を感じる素晴らしいドキュメンタリーでした。

まとめ:考えて、考えて、対話する

今回は、ドキュメンタリー映画『ぼくたちの哲学教室』をご紹介しました。

AIを始めとして、テクノロジーが発達した現代は、検索すれば簡単に答えを手にできる時代です。

本作でケヴィン校長はテクノロジーに頼らず、ホワイトボードとペンだけで子どもたちと向き合っています。どんな時も、どんな場所でも、自分の頭で考えることはできる。

「Think, Think, Respond!」

教育関係者の方にも観てほしい、非常に学びのある映画でした。

感動の実話『イベリン 彼が生きた証』ネタバレ解説

「私がマッツに出会ったのは、キーボードの後ろの世界でした。そこは、あなたが誰で、どんな体型で、どう見えるかが全く問題にならない世界です。 そこで重要なのは、あなたがどんな人間になるか、そして他人に対してどのように振る舞えるかです。重要なのは、ここ(頭と心臓に手を置いて)にあるものなのです。」 マッツの友人「ノミネ」ことカイ・サイモンの葬儀での言葉 今回ご紹介する作品は、映画『イベリン 彼が生きた証』です。 どんな映画? 難病によって25歳で亡くなった青年の実話を描くドキュメンタリー 両親は息子の死後、彼の ...

映画『ぼくたちの哲学教室』感想|自分の頭で考え、言葉にする

今回ご紹介する映画は『ぼくたちの哲学教室』です。 北アイルランド、ベルファストの男子小学校で行われている哲学の授業を2年間にわたって記録したドキュメンタリー。 本記事では、ドキュメンタリー映画『ぼくたちの哲学教室』を観た感想を書いていきます。 映画『ぼくたちの哲学教室』作品情報と評価・配信サイト 自分の頭で考え、言葉にする (C)Soilsiú Films, Aisling Productions, Clin d'oeil films, Zadig Productions,MMXXI ドキュメンタリー映画 ...

『僕が跳びはねる理由』ネタバレ感想|自閉症の作家による原作が映画化

今回ご紹介する映画は『僕が跳びはねる理由』です。 どんな映画? 自閉症の作家・東田直樹が13歳のときに執筆したベストセラーをドキュメンタリー映画化 5人の自閉症の少年少女と家族の姿を通じて彼らの見ている世界を映す 原作は『クラウド・アトラス』の作家デイヴィッド・ミッチェルが翻訳 本記事では、ネタバレありで『僕が跳びはねる理由』を観た感想・考察、あらすじを解説。 『僕が跳びはねる理由』作品情報・配信・予告・評価 『僕が跳びはねる理由』監督・スタッフ (C)2020 The Reason I Jump Lim ...

【滑落=死亡】クライミング映画『フリーソロ』アレックスの挑戦の結末は…

今回ご紹介する映画は、『フリーソロ』です。 一歩間違えれば滑落して死亡してしまう可能性があるような危険な岩壁に、ザイル(ロープ)や救命道具などを着けずに手と足のみで挑むことを、フリーソロ・クライミングと言います。 イマイチよく分からないという方は、最初の30秒だけでいいので以下の動画をご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=Phl82D57P58 要するに、断崖絶壁を命綱なしの身一つで登るヤバいスポーツです。 今作『フリーソロ』は、ロッククライミングの聖地である ...